Le conflit Iran-Israël , le grand basculement du monde post-moderne?

Le conflit Iran-Israël , le grand basculement du monde post-moderne?

Le conflit entre Israël et la République islamique d’Iran, qui débute le 13 juin par des bombardements aériens de Tel-Aviv sur des sites stratégiques iraniens, constitue le point culminant d’une tension qui s’est aggravée au fil des années.

Ces deux États, désormais ennemis jurés, s’affrontent bien au-delà des seules rivalités géopolitiques dans une région aussi instable que complexe : le Moyen-Orient. Il convient toutefois de rappeler qu’ils n’ont pas toujours été adversaires.La République islamique d’Iran et l’État d’Israël ont des histoires profondément différentes.

L’Iran est l’héritier d’une civilisation plurimillénaire — la civilisation perse — qui remonte à plus de 5 000 ans. C’est un pays vaste, d’une superficie de plus d’un million de kilomètres carrés, et qui compte aujourd’hui environ 92 millions d’habitants. Il se distingue également par sa diversité ethnique : Perses, Azéris, Kurdes, Juifs, Druzes, et d'autres groupes y coexistent.

Avant la Révolution islamique de 1979, l’Iran était une monarchie dirigée par le Shah, dernier souverain de la dynastie Pahlavi. Ce régime monarchique se présentait comme l’héritier direct de la tradition impériale perse, qui a façonné l’histoire du pays pendant plus de deux millénaires.

L’État d’Israël, dans sa forme actuelle, est né en 1948, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans un contexte marqué par l’horreur de la Shoah, où plus de six millions de Juifs furent exterminés par le régime nazi, notamment dans des camps comme Mauthausen, Auschwitz, Treblinka ou Majdanek. Cette extermination systématique, connue sous le nom de « Solution finale », fut décidée lors de la conférence de Wannsee en 1942.

Bien avant ces événements tragiques, le penseur juif Theodor Herzl avait formulé en 1896 dans son ouvrage L’État juif (Der Judenstaat) le projet sioniste, c’est-à-dire l’idée de créer un foyer national juif, en réponse à l’antisémitisme en Europe.

La concrétisation de ce projet se réalise en 1948, avec la création de l’État d’Israël, sur une partie du territoire de la Palestine mandataire, à l’époque habitée majoritairement par des populations arabes. Cette décision marque le début d’un conflit complexe et durable entre les Israéliens et les Palestiniens, devenu l’un des foyers de tension les plus persistants du Moyen-Orient.

Après plusieurs guerres opposant l’État d’Israël à des pays arabes — notamment l’Égypte, la Syrie et la Jordanie — le conflit israélo-arabe s’est intensifié. Parmi les conflits majeurs, on peut citer :

La guerre de 1948-1949, également appelée guerre d’indépendance pour les Israéliens et la Nakba (la catastrophe) pour les Palestiniens. Elle éclate après la proclamation de l’État d’Israël et entraîne l’exode de plus de 700 000 Palestiniens.

La guerre des Six Jours en 1967, au cours de laquelle Israël inflige une défaite rapide aux armées arabes et annexe plusieurs territoires stratégiques : le plateau du Golan (Syrie), la Cisjordanie (Jordanie), Jérusalem-Est et la bande de Gaza, ainsi que la péninsule du Sinaï (Égypte).

La guerre du Kippour en 1973, déclenchée par l’Égypte et la Syrie pour tenter de reprendre les territoires perdus. Bien qu’Israël ait été surpris au départ, il reprend l’avantage militairement, ce qui consolide son contrôle sur plusieurs zones occupées.

Ces conflits successifs ont profondément modifié la carte du Moyen-Orient et alimenté les ressentiments. L’occupation de territoires arabes, l’exode forcé ou la fuite de nombreux Palestiniens de leurs terres, et la colonisation progressive de certaines zones ont créé un foyer de tension durable entre les populations arabes et juives. Le conflit israélo-palestinien reste ainsi l’un des plus complexes et les plus sensibles de l’époque contemporaine.

La République islamique d’Iran et l’État d’Israël n’ont pas toujours été des ennemis jurés. Sous le règne du Shah d’Iran, Mohammad Reza Pahlavi, les deux pays entretenaient même des relations étroites et stratégiques. À cette époque, l’Iran et Israël étaient tous deux considérés comme des alliés de l’Occident, notamment des États-Unis, dans une région dominée par des régimes arabes souvent hostiles à l’État hébreu.

Une coopération discrète mais réelle existait, notamment entre les services de renseignement des deux pays : le Mossad (Israël) et la SAVAK (Iran), la police secrète du régime impérial. Ces relations comprenaient des échanges d’informations, des opérations communes et un soutien logistique mutuel, en particulier dans le domaine militaire et énergétique.

Mais tout change radicalement en 1979, avec la Révolution islamique qui renverse le Shah et porte au pouvoir l’Ayatollah Khomeini. Le nouveau régime, de nature théocratique et chiite, déclare Israël comme un ennemi fondamental. L’État hébreu est alors qualifié de « petit Satan », tandis que les États-Unis sont désignés comme le « grand Satan ». Cette rupture marque le début d’une hostilité profonde et durable entre la République islamique d’Iran et Israël, une opposition qui dépasse le seul cadre politique pour revêtir une dimension idéologique et religieuse.

Après l’invasion de l’Irak en mars 2003 par les États-Unis et la chute du régime de Saddam Hussein, suivie de son exécution en décembre 2006, la République islamique d’Iran a vu dans cet événement un signal clair : aucun régime hostile à l’Occident n’est à l’abri s’il ne dispose pas d’un moyen de dissuasion crédible. Dans cette logique, la sanctuarisation du territoire iranien par l’acquisition de l’arme nucléaire est apparue comme une garantie de survie stratégique face à ses ennemis.

C’est dans ce contexte que l’Iran a intensifié ses efforts dans le développement de son programme nucléaire. Officiellement, celui-ci est présenté comme ayant des objectifs civils (production d’énergie), avec l’appui de la Russie, notamment via la construction de la centrale nucléaire de Bouchehr. Mais en parallèle, un volet militaire aurait été envisagé, avec l’aide présumée du réseau pakistanais du Dr Abdul Qadeer Khan, père de la bombe nucléaire islamique.

Le précédent libyen a également renforcé cette conviction. En effet, après avoir renoncé à son programme nucléaire en 2003, le guide libyen Mouammar Kadhafi a été renversé et tué en 2011 lors d'une intervention de l’OTAN. Ce sort tragique a été interprété par Téhéran comme la preuve qu’un pays sans dissuasion nucléaire reste vulnérable aux ingérences étrangères.

Ironiquement, Israël — principal adversaire régional de l’Iran — dispose depuis les années 1950-60 d’un arsenal nucléaire non déclaré, développé avec la coopération de la France. Cette asymétrie alimente d’autant plus la méfiance de l’Iran et justifie, selon sa doctrine de sécurité, la poursuite d’un programme nucléaire national

Après des années de tensions et de négociations complexes, un accord historique sur le nucléaire iranien — officiellement appelé Plan d’action global commun (JCPOA) — est signé en juillet 2015 entre la République islamique d’Iran et les membres permanents du Conseil de sécurité de l’ONU (États-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni), ainsi que l’Allemagne.

Selon les termes de cet accord, l’Iran s’engage à limiter drastiquement son programme nucléaire, à réduire le nombre de ses centrifugeuses, à limiter son stock d’uranium enrichi, et à accepter des inspections strictes et régulières de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). En échange, les sanctions économiques internationales pesant sur l’économie iranienne devaient être levées progressivement.

Cependant, cette avancée diplomatique est fragilisée par l’arrivée de Donald Trump à la présidence des États-Unis en 2016. Dès 2018, son administration se retire unilatéralement de l’accord, malgré le fait que l’Iran respectait rigoureusement ses engagements, comme en ont attesté les rapports successifs de l’AIEA. Cette décision est justifiée par Washington au nom de la nécessité d’un accord plus « global », incluant le programme balistique iranien et son influence régionale jugée déstabilisatrice.

La sortie des États-Unis du JCPOA marque un tournant. Les sanctions économiques sont rétablies, asphyxiant de nouveau l’économie iranienne, ce qui pousse Téhéran à reprendre progressivement certaines activités nucléaires jusque-là gelées par l’accord. Ce retour en arrière ravive les tensions, notamment avec Israël, qui voit dans le programme nucléaire iranien une menace existentielle.

Juin marque le début d’un conflit ouvert et direct entre la République islamique d’Iran et l’État d’Israël. C’est Israël qui lance les premières frappes en bombardant des sites stratégiques sur le territoire iranien, dans ce qui apparaît comme une escalade brutale après des années de guerre indirecte. Convaincu de la supériorité de son système de défense antimissile, le célèbre Dôme de fer, Israël pensait pouvoir contenir toute riposte aérienne.

Cependant, l’Iran, malgré une aviation militaire vieillissante et technologiquement dépassée, dispose d’un arsenal balistique redoutable. Grâce à ses ingénieurs et scientifiques de haut niveau, Téhéran a fait des progrès notables dans la technologie des missiles hypersoniques, une capacité que seuls quelques pays dans le monde — comme la Russie et la Chine — maîtrisent actuellement. Cette technologie permet de contourner ou saturer les systèmes de défense traditionnels, y compris ceux aussi avancés que le Dôme de fer.

Les frappes iraniennes, menées en représailles, ont révélé les limites militaires d’Israël face à un État de la taille et de la puissance technologique de l’Iran. Considérée jusque-là comme une armée invincible par les médias occidentaux, l’armée israélienne a montré des vulnérabilités, notamment face à un affrontement prolongé et à grande échelle contre un adversaire étatique doté de moyens sophistiqués. Ce conflit marque ainsi un tournant dans l'équilibre stratégique du Moyen-Orient.

Auteur : Joseph Wilfrid

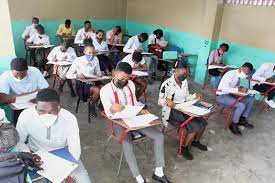

Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :

- Ale nan ribrik tchala egzamen ofisyèl yo la : https://www.haititchala.com/p/tchala-ns4.html la : https://www.haititchala.com/p/tchala-9eme.html epi la : https://www.haititchala.com/p/ti-sekre-ueh.html

- Ale nan ribrik sante a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sant%C3%A9

- Ale nan ribrik seksyalite a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sexualit%C3%A9

- Ale nan ribrik edikasyon an : https://www.haititchala.com/search/label/%C3%89ducation

- Ale nan ribrik istwa a la : https://www.haititchala.com/search/label/histoire%20et%20politique

- Découvrez la réalisation des chefs d'États à travers ce lien: Le Chef d'Etat en plusieurs points

Klike sou lyen sa a, si w vle pibliye sou haititchala.com : InfoPUBLICATION

.png)

Commentaires

Publier un commentaire