MILITER POUR LES FEMMES OU MILITER POUR L'IMAGE ? LES DEUX FACES DE LA LUTTE FÉMINISTE EN HAÏTI

MILITER POUR LES FEMMES OU MILITER POUR L'IMAGE ? LES DEUX FACES DE LA LUTTE FÉMINISTE EN HAÏTI

Parmi les 165 pays dotés de lois contre la violence domestique, seuls 104 disposent d'une législation exhaustive sur la violence domestique. Et cette forme de violence est l'une parmi tant d'autres auxquelles les femmes font face tous les jours dans le monde.

Les violences faites aux femmes revêtent une pluralité de formes, qui vont bien au-delà de l’agression physique. Il s’agit d’un phénomène global, systémique, qui touche toutes les sphères de la vie sociale : familiale, professionnelle, politique et intime. Parmi les types les plus répandus, on retrouve les violences physiques, sexuelles, psychologiques, économiques, institutionnelles et même symboliques. Ces violences, souvent imbriquées les unes aux autres, traduisent un déséquilibre de pouvoir profondément ancré dans les structures patriarcales de nombreuses sociétés. Qu’elles soient commises dans le silence du foyer ou à travers les pratiques discriminatoires d’un État, elles participent toutes d’un même système d’oppression.

A) Faisons d'abord l'historicité de la lutte des femmes dans le monde afin de mieux comprendre cette mouvance.

La lutte pour les droits des femmes ne date pas d’hier. Si les revendications féminines ont toujours existé de manière diffuse à travers les âges, c’est surtout au cours des XVIIIe et XIXe siècles qu’elles prennent une forme plus structurée.

La première vague féministe émerge à la fin du XIXe siècle, centrée sur l'obtention des droits civiques, notamment le droit de vote. Des figures telles que Susan B. Anthony aux États-Unis et Emmeline Pankhurst au Royaume-Uni ont été emblématiques de ce mouvement. La Nouvelle-Zélande fut le premier pays à accorder le droit de vote aux femmes en 1893, suivie par la Finlande en 1906. En France, ce droit ne fut acquis qu'en 1944, après de longues années de lutte.

La deuxième vague féministe, initiée dans les années 1960, élargit les revendications au-delà des droits civiques pour inclure l'égalité sociale, économique et sexuelle. Des œuvres comme Le Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir ont influencé cette période, mettant en lumière la construction sociale des rôles de genre. Les militantes ont dénoncé les inégalités dans le monde du travail, le manque de contrôle sur leur corps et les violences domestiques.

Dans les années 1990, la troisième vague féministe émerge, mettant l'accent sur l'inter-sectionnalité, c'est-à-dire la reconnaissance des multiples formes d'oppression que peuvent subir les femmes en fonction de leur race, classe sociale, orientation sexuelle, etc. Rebecca Walker, une des figures de cette vague, a popularisé le terme en 1992. Cette période a vu une diversification des voix féministes et une remise en question des normes établies par les vagues précédentes.

La quatrième vague féministe, apparue dans les années 2010, se caractérise par l'utilisation des technologies numériques pour mobiliser et sensibiliser. Des mouvements comme #MeToo ont permis de briser le silence autour des violences sexuelles et de créer une solidarité mondiale.

Pour prêter main forte à cette lutte, à travers le monde, plusieurs organisations internationales s’engagent activement dans la lutte pour les droits des femmes, œuvrant à la fois pour la protection contre les violences et pour une transformation durable des systèmes inégalitaires. L’ONU Femmes, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA), Amnesty International, Human Rights Watch ou encore la Commission interaméricaine des droits de l’homme sont parmi les plus influentes. Ces institutions ne se limitent pas à des campagnes de sensibilisation. Elles appuient aussi les gouvernements dans l’élaboration de politiques publiques, financent des projets communautaires, soutiennent les victimes, documentent les violations et favorisent la ratification de traités internationaux.

Se concentrant sur le cas d’Haïti, les violences faites aux femmes prennent des formes multiples, souvent enracinées dans une culture patriarcale persistante et une faiblesse structurelle de l'État de droit. Les violences physiques et sexuelles restent les plus visibles, notamment les viols, agressions conjugales, mutilations, et violences domestiques, souvent impunies. À côté de cela, les violences psychologiques, économiques et institutionnelles sont plus silencieuses mais tout aussi destructrices. De nombreuses femmes sont privées d’autonomie financière, marginalisées dans les espaces de décision, ou encore exposées à l’exploitation dans les milieux de travail informels. La stigmatisation des survivantes, la peur de représailles, et le manque d’accompagnement judiciaire dissuadent les victimes de dénoncer leurs agresseurs. En période de crise sociopolitique ou après des catastrophes naturelles, ces violences s’intensifient, exposant l’inaction chronique des institutions publiques et le désengagement de certains acteurs sociaux.

B) Cette réalité soulève une question fondamentale : la société haïtienne est-elle réellement prête à affronter ses contradictions et protéger ses femmes ?

Comme c'est le cas pour certains pays, Haïti dispose également de certains instruments juridiques censés protéger les femmes contre la violence. Parmi eux, le Code pénal, modifié en 2020, reconnaît de nouveaux types de violences, notamment le harcèlement sexuel et la violence conjugale. Toutefois, l’applicabilité de ces textes reste largement théorique. L’appareil judiciaire souffre d’un manque de formation sur les questions de genre, de corruption, d’inefficacité et d’une lenteur procédurale décourageante. C'est à croire que les textes de lois ne font pas cas des différents faits et phénomènes sociaux. De plus, les victimes n’ont souvent ni les moyens financiers ni l’accompagnement nécessaire pour entamer un processus judiciaire. Les commissariats ne sont pas toujours préparés pour accueillir les plaintes des femmes victimes, et dans bien des cas, ces dernières se heurtent à un traitement discriminatoire ou infantilisant. Il en résulte une justice à deux vitesses où les bourreaux jouissent d’une certaine impunité tandis que les survivantes sont réduites au silence.

On constate alors que face à l’ampleur des violences faites aux femmes depuis bien des temps, de nombreuses organisations féminines haïtiennes se sont mobilisés pour défendre les droits des femmes et soutenir les victimes. Ce n'est pas une nouveauté. Partout dans le monde, on le voit. Ces associations jouent un rôle crucial dans la sensibilisation, l’accompagnement psychosocial, et la défense juridique. Elles participent aussi activement à la mise en œuvre des recommandations internationales, tout en adaptant leurs actions au contexte local souvent complexe. Comme nous l'avons fait tantôt, lorsque nous parlions des droits des femmes dans un contexte mondial, il y a aussi dans notre société des femmes qui portent la lutte des femmes en elles. Une mission de vie. Nous ne pourrions aborder la question du droit des femmes en Haïti sans rendre hommage à l’une de ses figures pionnières : Madeleine Sylvain Bouchereau. Sociologue, militante et écrivaine, elle a marqué l’histoire par son engagement sans faille pour l’émancipation des femmes haïtiennes, dans une époque où la parole féminine était encore plus marginalisée. En fondant la Ligue Féminine d’Action Sociale dans les années 1930, elle a ouvert la voie à la participation des femmes dans les affaires publiques et à la revendication de leurs droits civils et politiques. On peut considérer que sa pensée et ses actions restent des repères essentiels dans l’histoire du féminisme haïtien, et que son héritage doit être perpétué pour nourrir les combats actuels, quoique, la plupart des jeunes haïtiens de nos jours, ne connaissent pas Madeleine Sylvain Bouchereau, ce qui est fort regrettable.

À l’heure où les droits des femmes peinent encore à se concrétiser pleinement, revenir sur les parcours inspirants comme celui de Madeleine Sylvain Bouchereau permet de rappeler que cette lutte n’est ni récente ni isolée, mais qu’elle s’inscrit dans une continuité historique qui mérite reconnaissance et transmission.

Mais comme pour tout mouvement en Haïti, il faut rallier la cause de l'opinion publique à sa démarche, si celle-ci est d'ordre d'intérêt général. Le cas de la promotion des droits de femme ne fait pas exception. On peut très clairement parler ou mettre en phase la perception sociale et le scepticisme face aux mouvements sociaux.

Dans le contexte sociologique haïtien, les mouvements sociaux, même porteurs de causes légitimes et urgentes, peinent à obtenir une réelle adhésion populaire. Cette méfiance généralisée s’enracine dans une mémoire collective marquée par des désillusions répétées. À chaque mobilisation, surgit l’idée que derrière les slogans se cache un agenda personnel ou politique. On associe souvent ces élans collectifs à une forme de capitalisation individuelle, que ce soit en termes de visibilité, d’argent ou de pouvoir.

Ce scepticisme ambiant fait que la cause, aussi noble soit-elle, devient secondaire aux yeux du peuple. La priorité n’est plus d’y croire, mais d’en démonter les intentions supposées. Ainsi, un mouvement qui devrait soulever l’indignation ou mobiliser l’opinion est perçu comme un projet temporaire, destiné à s’effondrer dès que ses initiateurs auront obtenu une forme de satisfaction privée. La réponse réside peut-être dans l’absence d’un ancrage institutionnel solide, d’une vision à long terme, ou dans la fragilité même du lien social, constamment mis à l’épreuve par l’instabilité économique, politique et morale du pays.

C) Certains disent que nous copions l'occident. Certains pensent que c'est de la folie. La lutte pour les droits des femmes est une folie. Une manière de contrecarrer la gente masculine. On dit. On dit. Mais est-ce vrai?

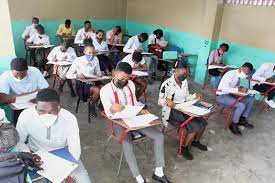

Il faut croire qu'en Haïti, la lutte pour les droits des femmes se heurte à un mur invisible mais solide. La perception sociale. Nombreux sont ceux qui estiment que les mouvements en faveur des femmes ne sont qu’un prétexte pour obtenir des financements, de la visibilité ou une certaine influence politique. La question du genre, pourtant jugée centrale dans la transformation d’une société inégalitaire, est alors noyée dans un discours public qui banalise, ignore ou discrédite ces mobilisations. La perception selon laquelle tout mouvement est destiné à s’arrêter une fois que ses initiateurs ont obtenu leur dû personnel contribue à l’essoufflement des luttes. Mais si on ose jeter un regard dans la réalité militante, dans les quartiers populaires, les milieux universitaires, les organisations communautaires, des femmes s’engagent au quotidien pour briser le silence, dénoncer les violences, et éduquer.

Ces organisations évoquent souvent le manque de financement stable, la pression politique, l'insécurité, et parfois un accès limité aux institutions publiques. Entre l'État qui ne fait pas cas, et la perception sociale qui banalise, peut-on dire que ces facteurs fragilisent cette lutte?

Une fois les fonds épuisés, les projets cessent, sans relais local ou accompagnement étatique, ce qui laisse une impression d’échec. De plus, très peu de ces structures publient des rapports d’impact accessibles au grand public, alimentant ainsi l'idée d'une gestion opaque ou élitiste de la cause. Des lois, comme celle contre les violences basées sur le genre, adoptées récemment, ainsi que l’ouverture de centres de soutien et de campagnes de sensibilisation dans plusieurs départements, témoignent d’une avancée certaine. Peut-être que la vraie problématique réside donc moins dans l’absence de travail que dans le déficit de transparence, d'inclusivité et de communication.

Pour conclure, on peut constater que la lutte féministe en Haïti présente une double dynamique qui mérite une analyse nuancée. D’un côté, elle incarne une réponse nécessaire aux nombreuses formes d’inégalités et de violences subies par les femmes. De l’autre, elle est parfois perçue par la société comme un espace où certains acteurs poursuivent des intérêts personnels, ce qui peut nuire à la crédibilité du mouvement. Cette ambivalence reflète les défis auxquels font face les mouvements sociaux dans des contextes marqués par des contraintes économiques, politiques et culturelles spécifiques.

Christnoude BEAUPLAN

BIBLIOGRAPHIE

- Agooɖojie. *Histoire du féminisme : les différentes vagues à travers les continents*. 2 mars 2022. Disponible sur : https://agoodojie.com/2022/03/02/histoire-du-feminisme-les-differentes-vagues-a-travers-les-continents/

- Bard, Christine. *« L'idée reçue du monstre violeur a protégé d'innombrables criminels »*, entretien dans *Le Monde*, 2 octobre 2024. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/10/02/christine-bard-historienne-l-idee-recue-du-monstre-violeur-a-protege-d-innombrables-criminels-en-bleu-de-travail-cravate-ou-soutane_6341192_3232.html

- *Du procès de Mazan à celui d'Aix-en-Provence, la longue bataille des idées sur le viol*. *Le Monde*, 25 octobre 2024. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/idees/article/2024/10/25/du-proces-d-aix-en-provence-a-celui-de-mazan-la-longue-bataille-des-idees-sur-le-viol_6359734_3232.html

- *Féministes Plurielles*. *Histoire du féminisme : des origines aux différentes vagues*. Disponible sur : https://www.feministesplurielles.fr/histoire-du-feminisme-des-origines-aux-differentes-vagues/

Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :

- Ale nan ribrik tchala egzamen ofisyèl yo la : https://www.haititchala.com/p/tchala-ns4.html la : https://www.haititchala.com/p/tchala-9eme.html epi la : https://www.haititchala.com/p/ti-sekre-ueh.html

- Ale nan ribrik sante a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sant%C3%A9

- Ale nan ribrik seksyalite a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sexualit%C3%A9

- Ale nan ribrik edikasyon an : https://www.haititchala.com/search/label/%C3%89ducation

- Ale nan ribrik istwa a la : https://www.haititchala.com/search/label/histoire%20et%20politique

- Découvrez la réalisation des chefs d'États à travers ce lien: Le Chef d'Etat en plusieurs points

Klike sou lyen sa a, si w vle pibliye sou haititchala.com : InfoPUBLICATION

.png)

Commentaires

Publier un commentaire