Ambition et instabilité : peut-on encore rêver grand ?

Ambition et instabilité : peut-on encore rêver grand ?

Le même refrain revient sans cesse dès qu’il est question de développement. En Haïti, on ne

peut pas rêver grand. À force de l’entendre, on finit par l’intérioriser. Dans un pays où la survie

se joue au jour le jour, comme un contrat de 24 heures qu’on espère renouveler, l’ambition

devient presqu’un luxe.

Pris en étau entre des inégalités sociales criantes et des dirigeants qui, par leur indifférence ou

leurs décisions, semblent nous rappeler que notre existence dérange, il est légitime de se poser la

question : ai-je encore le droit de rêver grand ? À quoi bon faire des projets si le sol sur lequel ils

doivent s’ancrer se dérobe chaque jour un peu plus sous nos pieds ?

Et pourtant, malgré ce sentiment d’abandon, il y a en chacun une étincelle qui refuse de

s’éteindre. Une envie de croire que nos rêves, même fragiles, ont leur place.

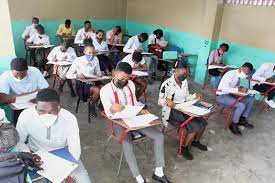

En dépit de ce désordre social qui nous accable, la jeunesse haïtienne se retrouve face à deux

défis majeurs. D’un côté, nous évoluons dans un pays accusant plus d’un siècle de retard. De

l’autre, nous aspirons, souvent par nécessité, parfois par pression, à ressembler à des sociétés qui

ont, elles, presque deux siècles d’avance sur nous.

Ce décalage, à la fois historique et structurel, a tendance à créer une tension permanente entre ce

que nous sommes et ce que nous rêvons d’être. Et c’est dans cet espace flou que naît une

acculturation parfois excessive, où l’on oublie peu à peu nos repères, nos valeurs, et même notre

langage intérieur.

L'acculturation, définie comme le processus par lequel une culture dominante impose ses

valeurs, ses normes et ses modes de pensée à une autre, plus vulnérable, est une forme subtile

mais puissante de domination. Elle agit lentement, souvent silencieusement, jusqu’à effacer

l’essentiel de ce que nous sommes, nos références culturelles, notre pensée politique, notre

rapport à l’histoire et même à la langue.

Nous finissons par adopter, sans même nous en rendre compte, ce que nous critiquions hier.

Sinon, comment expliquer qu’en Haïti, dans un pays où le journalisme devrait être un rempart

contre la dérive intellectuelle, certains professionnels des médias, supposément guidés par

l’éthique, offrent leur plateforme à des adolescents de seize à vingt ans pour débattre à la légère

de sujets complexes, parfois existentiels, qui dépassent non seulement leur âge mais aussi leur

bagage intellectuel ?

Pire encore, nous assistons à la normalisation de comportements déviants chez les jeunes, qui, en

quête de reconnaissance, s'adonnent à des actes de dépravation. Ces comportements, d'abord

tolérés, sont ensuite utilisés pour discréditer ceux qui les ont adoptés, transformant ainsi la quête

de gloire en un piège.

Dans un tel contexte, il devient difficile de trouver des repères. La situation du pays est souvent

invoquée comme cause principale, mais soyons honnêtes, cette crise apparente masque une

réalité plus profonde. Nous chérissons en secret des valeurs et des comportements qui,

collectivement, nous éloignent de notre essence.

L’instabilité ne commence pas seulement dans les rues agitées ou dans les institutions fragiles.

Elle s’installe d’abord en nous, dans nos gestes quotidiens, dans nos contradictions silencieuses.

Elle se loge dans nos mœurs que nous délaissons, dans ces petits renoncements que l’on banalise.

À force de rejeter ce qui nous définit, de délaisser ce qui nous lie à notre histoire, nous

déracinons peu à peu notre propre équilibre. Ce sont ces écarts, en apparence anodins, qui nous

éloignent de notre identité, de nos valeurs, et nourrissent l’instabilité plus grande de notre

société.

Peut-on encore rêver grand ? Oui, mais à une condition essentielle : se connaître soi-même,

savoir pourquoi on se bat, et comment mettre ses compétences au service d’un pays secoué mais

encore debout.

Des jeunes brillants partent, apprennent, reviennent avec des idées inspirantes, mais souvent

déconnectées de nos réalités. Cet écart illustre notre tendance à vouloir copier plutôt que

construire. On veut faire *comme eux*, adopter leurs méthodes, leur mode de vie, oubliant que

ces « autres » sont aussi en partie responsables de nos cicatrices historiques.

L’ambition reste légitime. Mais elle doit naître d’un engagement sincère, pas seulement d’une

projection financière. Il faut certes apprendre d’ailleurs, mais surtout pour se bâtir ici. Pas pour

renier nos racines, ni pour singer les modèles qui nous éloignent de nous-mêmes. Rêver grand,

c’est aussi rêver vrai, en phase avec nos valeurs et nos urgences.

Auteur : Christnoude BEAUPLAN

Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :

- Ale nan ribrik tchala egzamen ofisyèl yo la : https://www.haititchala.com/p/tchala-ns4.html la : https://www.haititchala.com/p/tchala-9eme.html epi la : https://www.haititchala.com/p/ti-sekre-ueh.html

- Ale nan ribrik sante a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sant%C3%A9

- Ale nan ribrik seksyalite a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sexualit%C3%A9

- Ale nan ribrik edikasyon an : https://www.haititchala.com/search/label/%C3%89ducation

- Ale nan ribrik istwa a la : https://www.haititchala.com/search/label/histoire%20et%20politique

- Découvrez la réalisation des chefs d'États à travers ce lien: Le Chef d'Etat en plusieurs points

Klike sou lyen sa a, si w vle pibliye sou haititchala.com : InfoPUBLICATION

.png)

Commentaires

Publier un commentaire