La cérémonie du Bois-Caïman : du récit national à la profanation de la mémoire collective

La cérémonie du Bois-Caïman : du récit national à la profanation de la mémoire collective

« On ne respecte pas l’autre lorsqu’on veut lui faire croire qu’il est pauvre parce qu’il vénère Boukman, ou Erzulie, ou Brahma, ou Shiva. D’autant que chez nous ces croyances ont donné lieu à un phénomène qui fait de nous un peuple unique dans la Caraïbe, et peut-être dans le reste du monde.

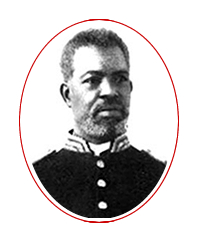

Léopold Jean-DominiqueL’âme nationale d’Haïti a souffert, elle souffre encore. C’est le moins que l’on puisse dire. Ce désarroi prend des apparences diverses. En 2023, un personnage très connu de la place présentait la cérémonie du Bois-Caïman comme un PROBLÈME spirituel. Une « alliance infernale » avec Eruzlie, un esprit de violence qui, selon lui, explique toute la violence constatée dans notre société, « les causes profondes » disait-il. Quiconque suit l’actualité reconnaît vite le type. Nul besoin de nommer l’homme, la polémique est faite. Ses propos ne sont, de plus, pas originaux. Plus subtile que les campagnes dites anti-superstitieuses du XXe siècle (campagne des rejetés), des missionnaires protestants, haïtiens et américains entreprenaient, vers la fin des années 1990, une campagne visant à « dechouke Boukman ». Pour ces missionnaires, la révolte générale de nos ancêtres serait le fruit d’une alliance satanique. Dans un éditorial publié en 1998, feu Léopold Jean-Dominique répliquait majestueusement. La réponse était à la hauteur de « l’énormité ».

Au-delà d’une simple polémique, ces élucubrations sont un coup porté à la mémoire collective. La nuit du 14 août 1791 est singulière, de l’ingéniosité menant au rassemblement de nos ancêtres aux aboutissements de l’entreprise. Le cadre juridique règlementant la colonie de Saint-Domingue empêchait le rassemblement des esclaves, les articles 16 et 22 du Code noir étaient interprétés de sorte à interdire les rassemblements autonomes et le port d’arme de quelque type que ce soit. Aussi, l’ordonnance du gouverneur de Saint-Domingue (1783) posait l’interdiction des « assemblées d’esclaves pour danser la nuit » sans permission écrite. Bois-Caïman était donc secrète du point de vue des participants, clandestine de celui des (maîtres). Nos ancêtres, noirs et mulâtres, marrons pour nombreux, se réunissaient au Morne-rouge dans un bois, sous une pluie battante, le 14 août 1791.

1

Cette cérémonie politique et religieuse s’est organisée sous la direction de Dutty Boukman, avec la participation remarquable de Cécile Fatima qui procédait au sacrifice d’un cochon noir pour certains historiens, d’un bélier pour d’autres (notre débat se situe ailleurs). On note la présence de Jean-Jacques Dessalines, devenu plus tard le père de l’indépendance d’Haïti ; celle de Jean-François Papillon, de Georges Biassou, de l’illustre Toussaint Louverture. Jean-Price Mars raconte que Boukman ouvrit la cérémonie en la prière (traduit du créole au français par l’auteur) :

« Le dieu qui créa la terre, qui créa le soleil qui nous donne la lumière. Le dieu qui détient les océans, qui fait gronder le tonnerre. Dieu qui a des oreilles pour entendre. Toi qui es caché dans les nuages, qui nous observe où que nous soyons, tu vois que le blanc nous a fait souffrir. Le dieu de l’homme blanc lui demande de commettre des crimes. Mais le dieu en nous veut que nous fassions le bien. Notre dieu, qui est si bon, si juste, nous ordonne de nous venger de nos préjudices. C’est lui qui dirigera nos armes et nous apportera la victoire. C’est lui qui nous aidera. Nous devrions tous rejeter l’image du dieu de l’homme blanc qui est si impitoyable. Écoutez la voix de la liberté qui chante dans tous nos cœurs ».

Les formes institutionnelles de la mémoire

Qu’est-ce qu’un groupe, ou plus exactement, qu’est-ce qu’un groupe social ? La manière la plus large (et la plus simple) de l’approcher est de le définir comme un ensemble de personnes ayant un but commun. Dans cette unité sociale, les personnes entretiennent des rapports réciproques. Un groupe a conscience de lui-même, et c’est fondamental. Dès lors, ce groupe peut chercher dans le passé, des références pour le structurer. Ainsi ce groupe écrit et réécrit son histoire en fonction de de ses orientations politiques, sociales, entre autres. Dans ce processus, un événement peut être raconté de mille et une manières, chacune de ces narrations constitue une valeur ajoutée à la précédente sans la renier.

Cette brève présentation de la notion de groupe trace une ligne importante dans notre démarche. De là pouvons-nous nous engager à aborder la mémoire de groupe. Nous devons les premières réflexions sur la question à Maurice Halbwachs. Il a publié, en 1925, « Les cadres sociaux de la mémoire ». Pour lui, l’individu évoque ses souvenirs en s’aidant des cadres de la mémoire sociale. La société opère une reconstruction du souvenir pour former une mémoire collective. Elle n’est, toutefois, pas fidèle à l’exactitude des souvenirs, d’où la déformation. C’est pourquoi

2

Halbwachs opère une distinction entre la reconstruction, qui consiste à rassembler les souvenirs bruts et la déformation, qui est une reconstruction avec un souci de cohérence, sans quête d’exactitude historique. La déformation n'apparaît donc pas comme une négligence mais un choix réfléchi, en vue de l’unité de la société. Il est nécessaire que la société constitue une mémoire collective qui réponde aux exigences de son époque, afin de mettre en œuvre cette unité pour ne pas risquer sa disparition.

La mémoire est, aujourd’hui, les politiques de la mémoire. Nous en venons à nous questionner sur l’existence d’une « politique de la mémoire » en Haïti. Ceci dit, il y a-t-il les conditions sociales de formulation et d’évocation des souvenirs en Haïti ? Comment s’organise la gestion du passé dans la société ?

La présence du passé n’est pas inexistante (nous voudrions avoir raison d’affirmer cela). Nous en voulons pour illustration plusieurs éléments qui influencent les représentations du passé. A travers l’art, nombreux sont les sculpteurs, les musiciens, les peintres qui font vivre ce passé, le Bois Caïman en l’occurrence ; les commémorations qui occupent de moins en moins de place dans l’espace public haïtien ; les manuels scolaires entre autres. Cette énumération n’est pas un gerbe de fleur offert à celles et ceux chargé(e)s de formuler des politiques de la mémoire. Le passé est certes timidement présent dans notre mémoire mais les formes institutionnelles de la mémoire sont peu présentes.

La profanation de la mémoire

« Pour liquider les peuples, on commence par les priver de la mémoire. Ils détruisent tes livres, ta culture, ton histoire. »

Milan Kundera (cité par Blietrach)

Les manipulations de notre mémoire sont rarement perçues. Elles suscitent souvent des sursauts d’indignation, et puis c’est tout. Les faits relatés dans nos propos ont généré des réactions réfléchies et structurées, c’est rare. Par ailleurs, les déchaînements spectaculaires sur les réseaux sociaux ne sont que de l’intolérance contre l’intolérance, un petit chaos passager mais profond car il y a ceux qui régurgitent et ceux qui avalent. Dans son roman « 1984 », Georges Orwell nous invite à comprendre comment la mémoire collective peut être sujette à la manipulation. Le processus de la mémoire, sa formulation, peut servir à la dictature de la pensée, ce qui est, dans la pensée

3

d’Halbwachs, une pathologie du mécanisme de la mémoire collective. Ainsi, dans notre cas, l’instrumentalisation de la mémoire collective au sujet du Bois-Caïman, comme pour d’autres faits symboliques de notre passé, peut passer par divers canaux. L’exemple de la diabolisation de Boukman, de Cécile Fatima, de la cérémonie en est un exemple visible.

La mémoire n’est pas l’histoire. Elle est, à l’inverse de celle-ci, partiale, qu’elle soit individuelle ou collective. L’histoire est une norme d’objectivité à vocation universelle.

4

Bibliographie

Bellegarde, Dantès. Histoire du peuple haïtien, 1492-1952. Port-au-Prince : Held, 1953. (Collection du Tricinquantenaire de l’indépendance d’Haïti, 365 pp.)

Bleitrach, Danielle. « Avons-nous peur de penser ». 2023. Consulté le 14 juillet 2023 sur https://moissacaucoeur.fr/2023/07/14/avons-nous-peur-de-penser/

Dominique, Jean L. « Le Point : Éclipse solaire ». Éditorial de Radio Haiti, 28 mars 1998. Radio Haiti Archive, Duke Digital Repository (Tape ID RL10059-CS-0990_02).

France. Code Noir, ou Édit touchant la police des îles de l’Amérique française, mars 1685. Édition numérique, Gallica, Bibliothèque nationale de France.

Halbwachs, Maurice. Les cadres sociaux de la mémoire, 1925, p. 289-291.

Vincent, Marc-Donald. « Haïti : secrets des faits historiques du Bois Caïman et salvation des esclaves ». Centre de Recherche Intégrée et Scientifique d’Haïti (CRISH), vol. 1, no 5 (2023) : 49- 58. Consulté le 14 août 2025. https://www.lescientifique.org/volume1numero5.

Auteur : Jonathan RENE

Droit public, université de Bordeaux

Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :

- Ale nan ribrik tchala egzamen ofisyèl yo la : https://www.haititchala.com/p/tchala-ns4.html la : https://www.haititchala.com/p/tchala-9eme.html epi la : https://www.haititchala.com/p/ti-sekre-ueh.html

- Ale nan ribrik sante a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sant%C3%A9

- Ale nan ribrik seksyalite a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sexualit%C3%A9

- Ale nan ribrik edikasyon an : https://www.haititchala.com/search/label/%C3%89ducation

- Ale nan ribrik istwa a la : https://www.haititchala.com/search/label/histoire%20et%20politique

- Découvrez la réalisation des chefs d'États à travers ce lien: Le Chef d'Etat en plusieurs points

Klike sou lyen sa a, si w vle pibliye sou haititchala.com : InfoPUBLICATION

.png)

Commentaires

Publier un commentaire