Quand le crime prend le pouvoir : enquête sur l’effondrement sécuritaire en Haïti

Quand le crime prend le pouvoir : enquête sur l’effondrement sécuritaire en Haïti

I- Introduction

1.1 mise en contexte

Le crime reste et demeure un élément incontournable dans l’étude et l’évolution d’une société. La présence de l’individu en société implique inévitablement l’émergence du crime au sein de celle-ci. D’ailleurs, « le crime intervient directement ou indirectement dans la vie de tous les hommes » . Le crime apparaît ainsi comme un fait social que nous devons combattre de manière perpétuelle. Dans notre société, c’est-à-dire la société haïtienne, le crime a connu plusieurs phases. Dès l’indépendance, nous avons enregistré de nombreux cas de criminalité, principalement à l’échelle de l’État. Il existait une lutte permanente pour le pouvoir, et dans ce contexte, les chefs d’État ainsi que les membres de la classe politique ont utilisé le crime comme un moyen pour atteindre leurs objectifs. Ainsi, notre histoire est marquée par plusieurs crimes odieux, tels que l’assassinat de l’empereur Dessalines , celui de plusieurs chefs d’État comme Cincinnatus Leconte, l’explosion du Palais national , ou encore l’exécution de Sylvain Salnave et l’assassinat de prisonniers politiques en 1915.

Jusqu’en 1915, le niveau de criminalité restait relativement bas, dans la mesure où la population civile n’était pas directement ciblée. Les conflits, bien que sanglants, étaient majoritairement d’ordre politique, notamment avec la présence des Piquets et des Cacos . Entre 1915 et l’arrivée au pouvoir de François Duvalier, le taux de criminalité restait encore relativement faible. À cette époque, les notions de "criminels nés" ou de "criminels par habitude" n’étaient pas encore prédominantes dans notre société. Toutefois, sous Duvalier père , Haïti a connu l’émergence du crime organisé. Ce dernier mit en place un corps de milice, les "Tontons Macoutes", pour éliminer ses opposants politiques. L’histoire considère cette période comme l’une des plus sombres sur le plan criminel. Le crime devint un outil stratégique pour instaurer la peur. De nombreuses familles furent décimées, des enfants, des étudiants, des jeunes furent assassinés par la machine répressive du régime.

Lors du départ de son fils Jean-Claude Duvalier, la population espérait que l’avènement d’un régime démocratique apporterait un soulagement et une baisse du taux de criminalité. Cependant, cette espérance fut rapidement déçue. Le massacre de la ruelle Vaillant , où des dizaines de personnes furent tuées, en est un exemple tragique. La criminalité devint alors un phénomène redondant dans notre histoire contemporaine.

Le second mandat de Jean-Bertrand Aristide marqua un nouveau tournant dans la dynamique criminelle du pays. Le discours Lavalas, considéré par certains comme d’orientation socialiste, eut des effets négatifs sur la société. Le crime prit une nouvelle dimension. Comme l’avait souligné Henry McKay , « les quartiers affectés par la pauvreté et la privation économique tendent à connaître de forts taux de déplacement de population, et le crime intervient comme une réponse intentionnelle aux conditions sociales ». Les quartiers défavorisés de Port-au-Prince illustrent parfaitement cette analyse. Le taux de criminalité y était si élevé que l’État haïtien fit appel à la MINUSTAH pour tenter de rétablir l’ordre. Après l’intervention des casques bleus, la criminalité connut une baisse temporaire, avant de remonter en flèche ces dernières années.

Depuis plus d’une décennie, le taux de criminalité en Haïti ne cesse de grimper. Les autorités se montrent incapables d’apporter une réponse efficace à ce fléau, et la population se retrouve livrée à elle-même. C’est dans ce contexte que s’inscrit notre travail, qui vise à analyser les différentes facettes de la criminalité en Haïti au cours des dix dernières années, à en identifier les causes, à en mesurer les conséquences et à formuler des recommandations jugées utiles pour l’avancement pacifique de la société haïtienne.

II- Développement

2. genèse

Le crime est défini comme une action ou une omission commise par un individu, qui, en raison du trouble qu’elle cause à l’ordre social, est punie par une sanction pénale . Comme nous l’avons précisé précédemment, le crime en Haïti ne s’exprimait pas, autrefois, au sein de la population de manière généralisée. Il était principalement utilisé à des fins politiques ou relevait de cas isolés.

Cependant, depuis les années 2000, on observe une hausse marquée de la criminalité sous un angle nouveau. Les actes de violence se multiplient dans les bidonvilles et les zones défavorisées. L’État, quant à lui, reste impuissant face à cette situation. Au cours des dix dernières années, le niveau de criminalité n’a cessé d’augmenter, touchant toutes les sphères de la société haïtienne. Sur le plan étatique, un événement tragique a marqué un tournant décisif : en 2021, le pays a connu avec effroi l’assassinat brutal du président en exercice, Jovenel Moïse , tué dans sa résidence privée. Ce crime illustre clairement l’ampleur de l’insécurité en Haïti. Si même le chef de l’État n’est pas épargné, que dire alors du sort de la population…

Bien avant et après cet assassinat, Haïti a été le théâtre de milliers de cas d’enlèvements, de meurtres et d’assassinats. La situation ne fait qu’empirer. On estime aujourd’hui que près de 80 % de la capitale, Port-au-Prince, est sous le contrôle direct de gangs armés. Ces gangs, devenus des puissances locales, opèrent en toute impunité. Ils se sont regroupés au sein d’une coalition appelée "Viv Ansanm", avec pour objectif de terroriser la population, de voler les marchandises, de contrôler les transports terrestres, et d’imposer leur propre loi. L’État, face à cette montée de la violence, demeure silencieux, voire absent.

Les conséquences sont dramatiques : multiplication des cas de kidnapping, d’enlèvements, de viols et de fusillades. Selon l’organisation féministe Marijàn, 281 cas de violences sexuelles ont été enregistrés rien que pour le premier trimestre de l’année 2025. Pendant ce temps, les groupes armés se multiplient. On dénombre aujourd’hui plus de 200 gangs actifs selon les Nations Unies, répartis sur l’ensemble du territoire national. Ces gangs contrôlent désormais les axes stratégiques du pays. Cette situation chaotique est le fruit d’un enchaînement de facteurs, mais le premier responsable demeure sans conteste l’État haïtien, dont l’inaction, l’impuissance, et parfois la complicité ont permis à cette crise de se développer jusqu’à devenir une menace existentielle pour la nation

3. Causes

3.1 – Corruption et faiblesse de l’État

L’État a pour mission de garantir la pérennité de la société en assurant des prestations sociales adéquates. À ce titre, il est perçu comme le garant du bon fonctionnement social. C’est pourquoi on lui confère un pouvoir régalien dont la justice et la sécurité constituent deux piliers essentiels. Cependant, au cours des dix dernières années, nous assistons à la dérive d’un État faible, souvent cité dans des rapports de corruption et de connivence avec des gangs armés. Plusieurs articles ont révélé des liens directs entre des autorités étatiques et des groupes criminels. Le rapport de la DCPJ a récemment indiqué que Magalie Habitant entretenait des communications régulières avec des gangs, leur fournissant des véhicules blindés et agissant en tant qu’intermédiaire. Ce même rapport mentionne que le directeur de la Caisse d’assistance sociale a volontairement débloqué des fonds pour approvisionner ces groupes.

Cette situation met en lumière un État défaillant qui, en tant que personne morale, aurait dû contrer les dérives sociales. L’État haïtien est aujourd’hui incapable de formuler des politiques publiques axées sur la sécurité et la criminologie pour freiner l’expansion des gangs. En 2004, l’intervention des casques bleus (MINUSTAH) a permis un répit face à l’emprise des gangs. Pourtant, vingt ans plus tard, l’État n’a pas réussi à maintenir cette paix. Pire encore, de nouveaux groupes criminels sont apparus, élargissant le spectre du crime à l’ensemble du territoire national. Si autrefois, l’insécurité se limitait à des quartiers comme Cité Soleil ou Bas-Delmas, aujourd’hui, presque toutes les zones urbaines risquent de devenir des bastions de gangs. L’État se distingue désormais par son incapacité à maintenir la paix et à contrer l’expansion systématique de la violence armée.

3.2 – Faiblesse de l’appareil judiciaire

L’appareil judiciaire est chargé de sanctionner les délinquants et d’assurer l’équilibre social en appliquant les lois. Il doit garantir que les infractions soient jugées équitablement et que justice soit rendue. Toutefois, au cours des dix dernières années, nous avons observé un système judiciaire extrêmement faible. Des criminels notoires ont échappé à la justice, poursuivant leurs activités criminelles en toute impunité. Nos juges sont régulièrement accusés de corruption. Le président Jovenel Moïse avait d’ailleurs reconnu publiquement qu’il avait été contraint de nommer des juges corrompus . Cette réalité constitue une menace grave pour l'État de droit.

La population se plaint de la passivité de certains commissaires du gouvernement, accusés d’accepter des pots-de-vin pour relâcher des criminels. Un exemple notoire est Anel Joseph, chef de gang, qui a échappé à plusieurs reprises à la justice. De nombreux cas restent également non résolus, comme l’assassinat du professeur Monferrier Dorval, l’affaire de l’ex-président Jovenel Moïse ou les multiples viols, dont celui d’Evelyne Sincère. L’impunité renforce la criminalité : les bandits se sentent protégés. Dans certaines zones comme Carrefour, ils vont jusqu’à se substituer aux juges, dictant leur propre loi. La population, livrée à elle-même, est obligée de se soumettre à ces "autorités" illégitimes.

3.3 – Faiblesse des forces de l’ordre

La Constitution haïtienne de 1987 amendée reconnaît deux forces de l’ordre : la police nationale et l’armée. Toutefois, l’armée haïtienne reste largement symbolique et peu active. C’est donc principalement la Police nationale d’Haïti (PNH) qui est en charge du maintien de l’ordre. Malheureusement, elle se révèle inefficace face à l’insécurité croissante. Si auparavant on évoquait un manque d’effectifs et de moyens, aujourd’hui les problèmes sont bien plus graves. Certains policiers se solidarisent avec les criminels, soit en rejoignant directement les gangs, comme le cas du dénommé "Babekyou", soit en leur vendant des armes et des munitions.

Des rapports indiquent que même des officiers de haut rang sont impliqués dans ces dérives. En outre, des actes de violence sont commis au sein même de la PNH : des policiers tuent leurs collègues pour des motifs personnels. Cette dérive interne mine totalement la confiance envers l’institution chargée de protéger la population. Ainsi, l’infiltration de la police par la criminalité constitue une cause directe de la montée en puissance des gangs. Ce phénomène envoie un signal d’alarme : les citoyens n’ont plus de rempart contre la violence.

3.4 – Crise économique et sociale

Les sociologues de l’école de Chicago ont établi une relation étroite entre la pauvreté extrême et l’augmentation de la criminalité. Dans les zones économiquement sinistrées, les populations, incapables de subvenir à leurs besoins fondamentaux, deviennent vulnérables aux dérives criminelles. En Haïti, les gangs ont émergé principalement dans des quartiers défavorisés, abandonnés par l’État. Des zones comme Cité Soleil, Village-de-Dieu, Grand-Ravine et Croix-des-Bouquets concentrent une population marginalisée, en manque d’eau, de nourriture, de soins et de sécurité. L’État y est quasiment absent. Ces quartiers, longtemps négligés, sont devenus des foyers d’extension du crime, influençant même les zones avoisinantes.

Un autre facteur aggravant est la précarité éducative. De nombreux enfants et jeunes, sans éducation ni espoir d’intégration sociale, sont recrutés par les gangs. L’État, en ne faisant pas de l’éducation une priorité, participe indirectement à l’enrôlement massif de jeunes dans les activités criminelles. Ces jeunes, au lieu de devenir des moteurs de développement, deviennent les instruments de la terreur. Prenons l’exemple de Cité Soleil : malgré une accalmie apportée temporairement par la présence de la MINUSTAH, l’État haïtien n’a pas su capitaliser sur cette période pour renforcer les infrastructures sociales et économiques. Aujourd’hui, la zone est retombée dans l’insécurité et la violence.

4- Conséquences

4.1 Conséquences politiques

La montée fulgurante du taux de criminalité en Haïti affecte profondément l’État. D’une part, cette situation soulève des interrogations sur la souveraineté de l’État. Il est évident que l’État est incapable de gérer l’insécurité généralisée. On se demande donc si l’État est encore en mesure de garantir l’ordre public. À cela s’ajoute un affaiblissement de l’autorité étatique, puisque les gangs se dressent en véritables pouvoirs parallèles.

Ils contrôlent des territoires tout comme l’État, créant une république divisée : d’un côté, un corps légal et légitime ; de l’autre, une entité qui impose son autorité par la peur, la violence et la contrainte. Ces deux forces dictent leurs lois à la population. Ainsi, d’un côté, les citoyens doivent s’acquitter de leurs obligations envers l’État (impôts, CFPB, cotisations annuelles, etc.) ; de l’autre, ils sont contraints de payer des rançons aux gangs pour assurer le transport des marchandises ou même pour avoir la vie sauve. Cette situation remet gravement en cause le rôle et la légitimité de l’État.

De plus, les gangs contrôlent près de 80 % de la capitale et de nombreuses zones stratégiques du territoire national, bloquant ainsi le processus démocratique. Depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse, l’État avait pour mission d’organiser des élections afin d’assurer une transition constitutionnelle. Il s’agissait notamment d’élire un président, des députés, des sénateurs et des magistrats. Or, ce processus est resté lettre morte. L’État est incapable d’organiser des élections libres et sécurisées, car les gangs en empêchent le bon déroulement.

Cette situation est doublement préoccupante : non seulement le pays est incapable d'assurer le renouvellement des institutions démocratiques, mais il n’arrive même pas à maintenir un gouvernement de transition stable. Le Premier ministre Ariel Henry, successeur de Jovenel Moïse, a dû quitter le pays pour solliciter un appui international. Toutefois, à cause d’attaques sur l’aéroport, son avion n’a pas pu atterrir, illustrant l’extrême fragilité du pouvoir en place.

4.2 Conséquences économiques

Selon la Banque mondiale, la prolifération des gangs à Port-au-Prince a provoqué une chute du PIB de près de 10 % entre 2019 et 2023 . Par ailleurs, l’inflation a atteint 44 % en 2023 , aggravant encore plus la précarité économique. Les gangs contrôlent une grande partie des ports, des axes de transport et des circuits de distribution de marchandises, ce qui provoque une augmentation considérable des prix, des fermetures d’entreprises et une hausse massive du chômage.

Le secteur du tourisme, qui générait auparavant environ 620 millions de dollars par an , est aujourd’hui quasiment à l’arrêt. La majorité des stations balnéaires comme Décameron, Wahoo Bay, Kaliko ont fermé leurs portes. Les touristes ne visitent plus le pays, et les travailleurs de ce secteur sont tombés dans un chômage profond, sans perspectives de réinsertion. À cela s’ajoute une perte estimée à plus de 1,85 milliard de dollars en exportations au cours des dernières années. Cette situation a poussé de nombreux Haïtiens à émigrer vers le Brésil, le Mexique, les pays de la Caraïbe ou les États-Unis. Depuis janvier 2023, plus de 180 000 Haïtiens ont quitté le pays pour les États-Unis.

Par ailleurs, les violences ont causé près de 5 600 décès liés aux gangs en 2024 . En somme, la violence provoque un ralentissement général de l’économie, rend Haïti de plus en plus dépendante de l’aide internationale et paralyse les échanges internationaux. Les gangs occupent les aéroports, bloquent les routes et rendent difficile tout transport maritime ou terrestre. Les ménages haïtiens sont les premières victimes de cette situation : ils subissent l’inflation, les pénuries, et sont exposés aux kidnappings, aux viols, aux assassinats et aux vols.

4.3 Conséquences sociales

Sur le plan social, les conséquences de la criminalité sont dramatiques pour la population. On compte désormais plusieurs centaines de milliers de déplacés internes, contraints de vivre dans des tentes de fortune, des campements improvisés ou des bâtiments publics abandonnés. Ces familles sont exposées à une grave crise humanitaire, marquée par le manque d’eau potable, de nourriture, d’accès aux soins et à l’hygiène. Elles fuient des zones naguère habitées comme Martissant, Carrefour-Feuilles, Croix-des-Bouquets, devenues de véritables zones de guerre.

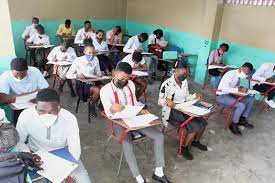

L’impact sur l’éducation est tout aussi alarmant. De nombreux élèves ont dû abandonner l’école, et les autorités tentent tant bien que mal de sauver l’année scolaire, sans réelle solution de fond. L’objectif n’est plus d’offrir une éducation de qualité, mais d'assurer le passage d’une classe à l’autre, à tout prix. Selon l’UNICEF, plus de 300 000 enfants ont été privés d’éducation à cause de l’insécurité. Cette situation est un cercle vicieux : la criminalité prive les enfants d’éducation, et ces enfants non scolarisés deviennent les futures recrues des gangs. La criminalité désintègre les familles, détruit le tissu social, et pousse de nombreuses personnes à vivre dans la peur, l’isolement ou la fuite. Elle sape les fondements de la société haïtienne et compromet durablement toute perspective de paix, de justice et de développement.

III- Conclusion

En somme, la problématique de la criminalité en Haïti ne date pas d’hier. Si, autrefois, elle concernait principalement la sphère étatique, aujourd’hui, elle affecte à la fois l’État et l’ensemble de la population. Les dix dernières années ont été particulièrement catastrophiques pour le pays : le crime règne, et l’État semble impuissant face à ce fléau. Vols, viols, meurtres, enlèvements et assassinats font désormais partie du quotidien des citoyens.

La population est à bout de souffle. Les conséquences sont visibles et profondes, touchant à la fois le fonctionnement de l’État, la stabilité économique, le tissu social et la vie politique. Cette situation est d’autant plus alarmante qu’elle met en péril l’avenir des générations futures : les enfants sont privés d’éducation, les écoles sont fermées, et les parents n’ont plus les moyens de subvenir aux besoins de leur famille.

Les gangs, quant à eux, contrôlent les axes de transport terrestre et maritime, entraînant une flambée des prix sur les biens et services essentiels. Malgré la présence annoncée d’une force multinationale, la crise sécuritaire persiste. Il est donc urgent que l’État assume pleinement ses responsabilités, qu’il restaure son autorité, et qu’il mette en œuvre des réformes concrètes pour rétablir la paix et garantir à chaque citoyen le droit fondamental à la sécurité, à l’éducation et à la dignité.

5.1 Recommandations

Renforcement institutionnel et réforme de la justice

Démantèlement des gangs armés et réforme des forces de sécurité

Développement économique local et création d’emplois

Accès universel à une éducation de qualité

Campagnes de sensibilisation civique et de réhabilitation sociale

IV- Bibliographie

Forst, M. (2006). Haïti : L’insécurité, la justice et l’État de droit. Paris : Karthala.

Espérance, P. (Dir.). (2011). Criminalité et société en Haïti. Port-au-Prince : RNDDH (Réseau National de Défense des Droits Humains).

Désulmé, M. (Dir.). (2015). Gouverner l’insécurité en Haïti : Violence, gangs et résilience urbaine. Port-au-Prince : C3 Éditions.

Rapport banque mondiale 2023 et 2024

https://haiti24.net/nomination-de-juges-corrompus-jovenel-moise-avait-raison/

https://lenouvelliste.com/article/255273/rapport-de-la-dcpj-dans-le-dossier-de-magalie-habitant-des-revelations-graves-entachees-de-lacunes-procedurales

Rapport BRH 2024

Document prepare par les étudiants de l’UEH pour le cours de criminologie, dispensé par le professeur Raoul A Thèogène.

.png)

Commentaires

Publier un commentaire