Droits de l’enfant et justice pénale en Haïti : évaluation des normes nationales à la lumière des standards internationaux

Droits de l’enfant et justice pénale en Haïti : évaluation des normes nationales à la lumière des standards internationaux

L’enfant demeure un être sensible que nous

devons impérativement protéger, car il représente non seulement l’avenir de

toute société, mais aussi la transmission de nos valeurs, de nos mœurs et de

notre culture. Il est donc essentiel de mettre en place un ensemble de

mécanismes ayant pour mission d’encadrer l’enfant, de le protéger des dangers

du monde extérieur et, en cas de délinquance, de favoriser sa réinsertion

sociale. Dans cette perspective, de nombreuses avancées ont été réalisées tant

au niveau national qu’international pour garantir la protection des droits de

l’enfant. Ainsi, les législations internes tendent de plus en plus à s’aligner

sur les normes internationales adoptées par les États afin de renforcer la

protection juridique de l’enfant.

En Haïti, la loi du 7 septembre 1961,

adoptée sous le gouvernement de Jean-Claude Duvalier, constitue un cadre de

référence pour la prise en charge des mineurs en conflit avec la loi. Par

ailleurs, la Convention

relative aux droits de l’enfant, ratifiée par Haïti le 23 septembre 1994,

impose aux États parties l’obligation d’adapter leurs législations nationales

aux principes et dispositions de ladite convention.

Dans ce contexte, ce travail vise à analyser l’adéquation entre la loi du 7 septembre 1961 et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, notamment à travers les articles 12, 37 et 40. Il s’agira d’identifier les points de convergence et de divergence entre ces deux textes juridiques et, le cas échéant, de proposer des recommandations pertinentes pour améliorer la protection et le bien-être des enfants en Haïti.

2-

La

convention internationale relative aux droits de l’enfant

La Convention internationale

relative aux droits de l’enfant (CIDE) a été adoptée le 20 novembre 1989 par

l’Assemblée générale des Nations Unies et est entrée en vigueur le 2 septembre 1990. Cette convention s’inscrit dans la

continuité de la Déclaration universelle des droits de l’homme[1],

qui place l’être humain, y compris l’enfant, au centre des préoccupations de la

communauté internationale. D’ailleurs, cette Déclaration reconnaît

explicitement que les enfants ont droit à une aide et à une assistance

spéciale, en particulier en cas de vulnérabilité.

La CIDE affine ce principe en développant un ensemble de droits spécifiques

destinés à garantir la protection, le développement et la participation de

l’enfant dans la société. Elle affirme que l’enfant doit être élevé dans un

esprit de paix,

de dignité, de tolérance, de liberté, d’égalité et de solidarité. Elle interdit toute forme de

discrimination à l’égard des enfants, quelle que soit leur race, couleur, sexe,

origine ethnique ou sociale, situation économique, opinion ou religion.

Par ailleurs, la Convention établit clairement que tout être humain âgé de moins de 18 ans

est considéré comme un enfant, sauf si la majorité est atteinte plus tôt selon

la législation nationale. Elle reconnaît aussi, comme droit fondamental, le droit à la vie

de chaque enfant, ainsi que son droit à survivre, se développer, être protégé

contre les abus et participer activement à la vie sociale et civique.

3-

Loi

du 7 septembre 1961

La loi

du 7 septembre 1961 considère le mineur comme un être à part,

que la loi doit protéger en raison de sa vulnérabilité, mais aussi accompagner

en cas de déviance ou de délinquance juvénile. Elle prévoit l’adoption de

mesures appropriées afin de favoriser le développement harmonieux de l’enfant,

tout en apportant une réponse adaptée en cas d’infraction grave. En ce sens,

cette loi encadre la responsabilité pénale du

mineur, dans une logique à la fois protectrice et éducative. Elle vise à assurer la protection de

l’enfant tout en établissant les conditions d’intervention de la justice

lorsqu’un mineur commet une infraction. L’objectif est double : corriger les comportements déviants et

préparer

l’enfant à devenir un adulte responsable, au service de la

société.

La loi du 7 septembre 1961 prévoit ainsi des mesures éducatives et

répressives, en tenant compte de l’âge et

de la

situation personnelle de l’enfant. Toutefois, malgré son

importance dans l’évolution du droit des mineurs en Haïti, cette loi présente

une lacune majeure : elle ne fixe pas clairement un âge minimum de responsabilité pénale,

ce qui peut entraîner des interprétations variables et des traitements inégaux

selon les cas. Malgré cette limite, la loi du 7 septembre 1961 a représenté une

étape

significative vers la reconnaissance des droits de l’enfant en

Haïti, en posant les bases d’un encadrement juridique destiné à garantir la protection, l’éducation

et la réinsertion sociale des mineurs en conflit avec la loi.

4-

Point

convergents

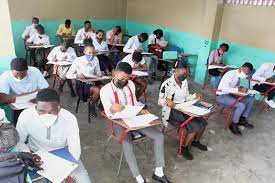

A) L’aspect éducatif

L’enfant

demeure un être sensible, sans expérience, qui s’appuie sur la société pour se

construire et devenir un citoyen utile. La loi du 7 septembre 1961 et la Convention relative aux droits de l’enfant reconnaissent toutes

deux l’importance de l’approche éducative dans la prise en charge des mineurs

en conflit avec la loi. Plutôt que de privilégier une réponse strictement

punitive, ces deux textes juridiques insistent sur l’éducation et la réinsertion comme éléments centraux du

traitement des enfants délinquants.

Le mineur, encore en construction

intellectuelle et morale, ne perçoit pas clairement la différence entre le bien

et le mal comme le ferait un adulte. C’est pourquoi il est essentiel de le guider et de lui inculquer des

repères, plutôt que de le condamner hâtivement. En effet, une incarcération précoce peut

accroître les risques de récidive, en exposant l’enfant à des modèles négatifs

en milieu carcéral. En ce sens, l’approche

éducative apparaît comme la plus viable, et ces deux textes convergent vers

cette logique protectrice et constructive.

B)

L’existence

de juridictions spécialisées

L’enfant requiert une attention particulière et individualisée,

notamment en matière de justice. Reconnaissant que le mineur n’a pas la même

capacité d’appréciation des actes que l’adulte, la loi du 7 septembre 1961 et la Convention internationale relative aux droits de l’enfant

recommandent toutes deux la création de

juridictions spécialisées pour mineurs.

Ces juridictions doivent être composées

de professionnels formés à la

psychologie et au développement de l’enfant, afin d’assurer un traitement

adapté à leur âge, à leur maturité et à leur situation. L’objectif est de

garantir un jugement équitable,

respectueux des droits de l’enfant, et de favoriser des décisions centrées sur l’intérêt supérieur du mineur. Ce

point de convergence démontre une volonté commune de traiter la délinquance

juvénile dans un cadre spécifique, humanisé et respectueux.

C)

L’incarcération

comme ultime recours

Les deux textes s’accordent sur le fait

que la privation de liberté ne

doit être envisagée qu’en dernier

recours et pour une durée aussi

courte que possible. L’emprisonnement d’un enfant ne doit jamais être

automatique ni systématique. Au contraire, la loi du 7 septembre 1961 comme la

Convention privilégient des

alternatives à l’incarcération, telles que l’insertion dans des centres de rééducation,

l’accompagnement éducatif ou la médiation. Ces mesures visent à corriger les comportements déviants

tout en préservant l’avenir de l’enfant. En effet, le mineur est perçu

comme un être en devenir, porteur d’un potentiel que la société a le devoir

d’encadrer, et non de détruire. Le recours à des sanctions éducatives plutôt

que punitives est un marqueur fort de la convergence entre ces deux instruments

juridiques.

5-

Les

points divergents

D)

Le droit

d’être entendu

L’article 12 de la Convention relative

aux droits de l’enfant reconnaît expressément à l’enfant le droit de s’exprimer librement sur toute question

l’intéressant, notamment dans le cadre de procédures judiciaires ou

administratives le concernant. Ce droit peut s’exercer directement par l’enfant

ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une institution appropriée. En

revanche, la loi haïtienne du 7

septembre 1961 ne consacre pas explicitement ce droit. L’audition du

mineur y est souvent informelle, et il n’est pas systématiquement consulté,

même lorsque la procédure concerne sa propre situation. Cette divergence

traduit une approche paternaliste

dans la loi nationale, où la parole de l’enfant est souvent reléguée au second

plan au profit de celle de ses représentants légaux. La Convention, quant à

elle, reconnaît l’enfant comme un sujet

de droit à part entière, capable d’exprimer ses ressentis et de

contribuer à la compréhension de ses actes, notamment en cas de délinquance.

E) 2. La détention dans un milieu carcéral

séparé

L’article 37 de la Convention stipule

que les mineurs privés de liberté

doivent être séparés des adultes, sauf s’il est dans l’intérêt supérieur

de l’enfant de ne pas l’être. De plus, la Convention insiste sur le droit de

l’enfant à un traitement respectueux de sa dignité, ainsi que sur la nécessité

d’informer rapidement ses parents ou représentants légaux. Or, la loi du 7 septembre 1961 ne prévoit pas

expressément cette séparation carcérale, et dans la pratique haïtienne actuelle, cette disposition de la

Convention est régulièrement violée. Selon une enquête d’Ayibopost, plus de 300 détenus mineurs cohabitent avec

des adultes au sein du CERMICOL[2],

ce qui constitue une grave atteinte aux normes internationales de protection de

l’enfance. Ce manque d’infrastructures

spécialisées contribue à la dégradation des droits fondamentaux des

mineurs détenus.

F) 3. Le droit à une assistance juridique

La Convention, notamment dans ses

articles 37 et 40, prévoit que tout enfant accusé d’une infraction a le droit

d’être assisté par un avocat ou par une

personne qualifiée à toutes les étapes de la procédure. Cela vise à

garantir un procès équitable et à protéger le mineur contre tout traitement

arbitraire. La loi du 7 septembre 1961, quant à elle, ne fait pas mention explicite du droit à une assistance juridique,

et dans la pratique haïtienne, ce droit

est très peu respecté. Il est rapporté qu’environ 95 %[3] des

mineurs incarcérés au CERMICOL sont en détention préventive prolongée,

sans avoir été jugés, ni assistés par un avocat. Cette situation constitue une violation manifeste des droits de la défense

et montre les limites de la législation nationale à garantir les garanties

procédurales fondamentales.

G)

4. La

présomption d’innocence

L’article 40 de la Convention insiste

sur le fait que tout enfant accusé

d’une infraction doit être présumé innocent jusqu’à preuve du contraire.

Il doit également être informé rapidement des charges qui pèsent contre lui,

dans une langue qu’il comprend, et avoir la possibilité de se défendre sans

contrainte. La loi haïtienne du 7 septembre 1961 ne prévoit pas formellement la présomption d’innocence dans le

traitement des mineurs délinquants. Dans la pratique, les enfants sont souvent détenus sans jugement, et subissent les procédures dans les mêmes

conditions que les adultes, ce qui est contraire aux normes

internationales. Il en résulte une grande

vulnérabilité juridique des mineurs, abandonnés dans un système

judiciaire qui ne leur garantit pas les droits procéduraux fondamentaux.

Recommandations

H) Reconnaître le droit de l’enfant à être

entendu

L’enfant doit

pouvoir exprimer librement son opinion dans toute procédure le concernant,

qu’elle soit administrative ou judiciaire. Il est essentiel de comprendre les raisons de ses actes

afin de pouvoir y répondre de manière adaptée et éducative. Ce droit, consacré

par l’article 12 de la Convention, doit être formellement intégré dans la

législation nationale, et les juges doivent être formés à l’écoute active et

respectueuse des enfants.

I) Assurer une assistance juridique

obligatoire et gratuite pour les enfants en conflit avec la loi

Il est

inadmissible que près de 95 % des

enfants en détention ne soient ni jugés ni assistés par un avocat. Cette

situation constitue une grave violation des droits fondamentaux. Il est donc

urgent de garantir à tout enfant suspecté d’une infraction le droit à une

assistance juridique compétente dès le début de la procédure. Un enfant privé

de sa liberté, sans procès équitable, risque de subir des séquelles psychologiques et sociales

irréversibles.

J) Mettre en place des garanties

procédurales solides

L’enfant doit

bénéficier d’un procès équitable,

sans discrimination ni parti pris. Il doit avoir accès à une défense complète,

être informé de ses droits, et être présumé innocent jusqu’à preuve du

contraire. L'absence de telles garanties pourrait entraîner des erreurs judiciaires, avec des

conséquences lourdes sur le développement psychologique et social du mineur.

Une telle injustice alimente la méfiance envers les institutions et peut

conduire à la récidive.

K) Créer et adapter des centres de

détention spécifiques pour mineurs

Il est

impératif de séparer les enfants des

adultes en détention, conformément aux exigences de la Convention. La

cohabitation avec des détenus adultes expose les mineurs à des violences

physiques, psychologiques et parfois sexuelles, ce qui compromet gravement leur

sécurité et leur développement. Il convient d’aménager des centres spécialisés axés sur l’éducation et

la réinsertion, où les enfants reçoivent un accompagnement

individualisé.

L) Définir un âge minimum de

responsabilité pénale

L’absence d’un âge minimum de responsabilité pénale constitue un flou juridique préjudiciable. Il est fondamental de fixer un âge clair, en tenant compte des critères psychologiques, sociaux et culturels propres à l’enfance. Cela permettra non seulement de mieux protéger les enfants, mais aussi de garantir une réponse pénale appropriée à leur maturité et à leur capacité de discernement.

Auteur : EDUARDO MASSENA

Source

1)

Convention

relative aux droits de l’enfant (1989)

2)

Loi

du 7 septembre 1961

3)

Déclaration

universelle des droits de l’homme

4)

https://www.collectif-haiti.fr/rnddh-/

5)

https://www.collectif-haiti.fr/rnddh-/

[1] Adoptée par les 58 Etats membres de

l’ONU le 10 décembre 1948.

[2] Centre d'Éducation et de Réinsertion sociale des Mineurs

en Conflit avec la Loi

[3] https://www.collectif-haiti.fr/rnddh-/

Pou ou jwenn plizyè atik enteresan :

- Ale nan ribrik tchala egzamen ofisyèl yo la : https://www.haititchala.com/p/tchala-ns4.html la : https://www.haititchala.com/p/tchala-9eme.html epi la : https://www.haititchala.com/p/ti-sekre-ueh.html

- Ale nan ribrik sante a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sant%C3%A9

- Ale nan ribrik seksyalite a la : https://www.haititchala.com/search/label/Sexualit%C3%A9

- Ale nan ribrik edikasyon an : https://www.haititchala.com/search/label/%C3%89ducation

- Ale nan ribrik istwa a la : https://www.haititchala.com/search/label/histoire%20et%20politique

- Découvrez la réalisation des chefs d'États à travers ce lien: Le Chef d'Etat en plusieurs points

Klike sou lyen sa a, si w vle pibliye sou haititchala.com : InfoPUBLICATION

.png)

Commentaires

Publier un commentaire